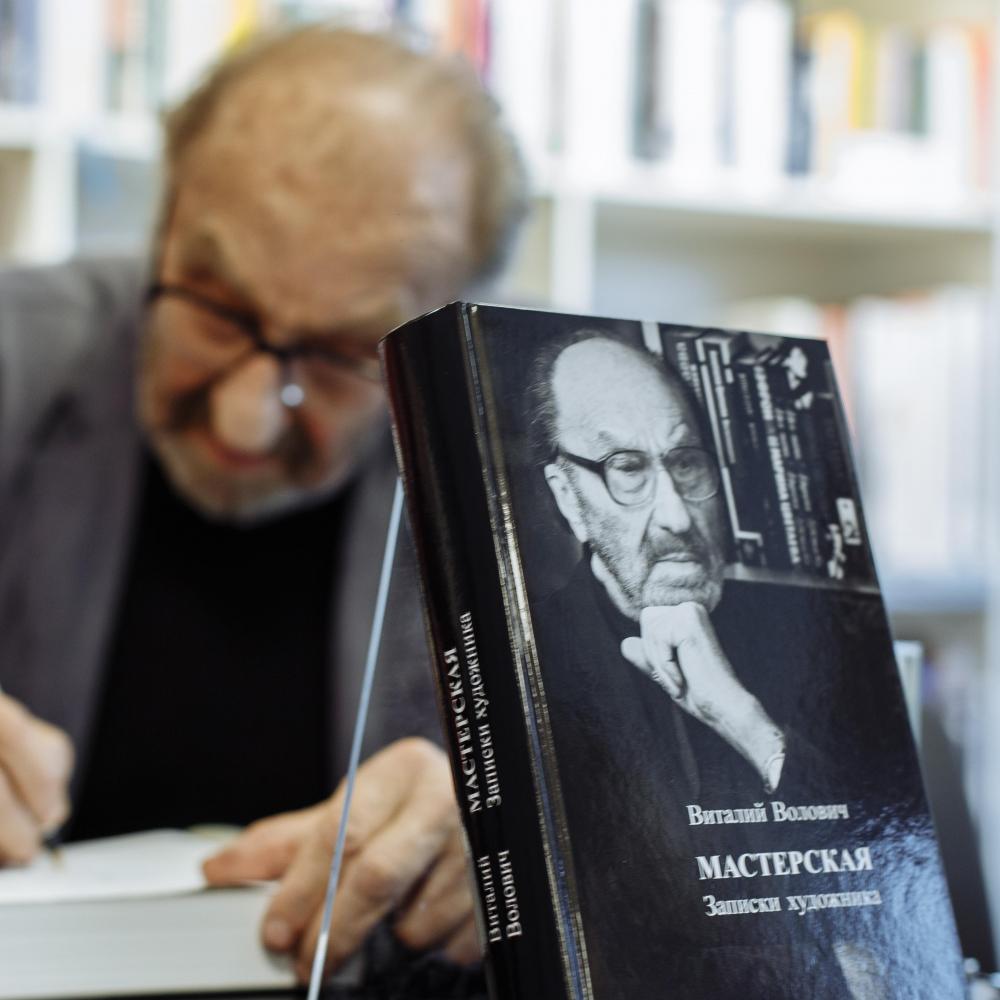

В книжном магазине «Пиотровский» в Президентском центре Б.Н. Ельцина 20 августа состоялась автограф-сессия известного художника Виталия Воловича, который представил свою новую книгу «Мастерская. Записки художника».

Ему почти 90 лет и он уверяет, что это, возможно, старость. Впрочем, когда слушаешь этого талантливого и полного творческих сил человека, о старости говорить язык не поворачивается. Виталий Волович вырос в литературной семье, в доме его родителей бывали писатели Павел Бажов и Мариэтта Шагинян, поэтому чувство слова у Воловича, можно сказать, в крови. Как и память о времени. Времени войны и голода, подвига и предательства, сложном времени. Впрочем, когда оно простое?

– Помню, мне тогда было 12-13 лет. Каждый гость, приходя, приносил с собой немного яичного порошка, – поделился воспоминаниями Виталий Волович. – Мама добавляла его в картофельную шелуху, выкладывала на сковородку, так что получался большой блин. И этот блин все ели и беседовали. Вывод из разговоров был один: если написана книга, то удалась жизнь. Я связал свою жизнь с книгой в качестве иллюстратора. В течение полувека иллюстрировал западноевропейскую и русскую литературу, произведения Шекспира, Гёте, Эсхила, Стивенсона, «Слово о полку Игореве». Был счастлив, что этим занимаюсь. Потом произошел слом 90-х годов. Мысль написать книгу возникала, но я был очень увлечен своей работой художника. Моя супруга сохранила школьные дневники и записи, я стал их перечитывать, вспоминать некоторые события, не думая, что из дневников получится книга. Однажды позвонил Леонид Порохня и сказал, что я, наверное, ничего не пишу. Я ответил, что написал. Он попросил прислать и замолчал на месяц. Затем я получил письмо из одного московского издательства с подписанным договором. Книга была издана. Но я был недоволен отдельными страницами и начал ею вплотную заниматься. А потом стали умирать мои друзья-художники, с которыми я работал много лет. Это было очень тяжело. Последним ушел из жизни Миша Брусиловский. Я написал о каждом из них, это была важная задача. И начал готовить книгу к изданию.

Во время встречи с читателями Виталий Михайлович поделился самыми сокровенными воспоминаниями. Как во время Великой Отечественной войны измученную голодом маму будущего художника лихорадило под одеялами, а квартиру было нечем топить. И как книги из великолепной фамильной библиотеки – там были и Шиллер, и Шекспир, и Жуковский, словарь Брокгауза и Эфрона, – приходилось разрывать на страницы для растопки печи. И как однажды, не выдержав мучений матери, маленький Виталий принес домой березовое полено из чужой поленницы, – принес, чтобы хоть как-то облегчить страдания мамы.

– Мама приподнялась на кровати, очень исхудавшая, у нее были заплаканные глаза… и я унес это полено обратно, – рассказал Виталий Волович. – Это был урок. Тяжелая история.

После окончания встречи художник нашел время для интервью для сайта Ельцин Центра. По словам Воловича, его привлекли прежде всего пространство и атмосфера Ельцин Центра, которую делают более теплой наполненные знанием книжные полки магазина «Пиотровский».

– В 90-е ломались привычные стереотипы, приходилось привыкать к новым правилам мышления и поведения, – рассказал Виталий Волович. – Эпоха тогда была романтическая. Моя приятельница Ирина Лаврова, невероятной силы и выразительности московский художник, сказала тогда: «Какое счастье не стыдиться своего правительства». Я запомнил эту фразу. И мы ей аплодировали, это было новое ощущение, не испытанное прежде.

– Испытывали ли вы творческий подъем в ту эпоху?

– Нет, это было очень сложное время. Казалось, что прошлого не существует, или оно подвержено проверке, а будущее смутно и туманно. Это был период бездействия, когда мы пытались осознать себя в новом пространстве и в условиях сложного времени. Потом я понял, что приспосабливаться к эпохе нет смысла, а важно сохранить в себе то время, которое кажется тебе наиболее комфортным и интересным. Дорог именно внутренний мир, никакое «внешнее» время не в состоянии его изменить и нужно стараться сохранить внутренний мир всеми силами.

– В книге вы пишете, что прошедшее – убежище от настоящего, и для вас это Средневековье. Именно поэтому вы иллюстрировали произведения средневековых авторов?

– Я бы не хотел жить в Средневековье. Но для меня это связано с детством, я был воспитан на рыцарской литературе, на Сервантесе, у меня была нежная любовь к средним векам. А потом я понял, что там романтики не больше, чем в других временах, но метафоры, трагические ситуации в Средневековье ярче, чем в современности. То, что происходило в Средневековье, происходит и сейчас, но метафору я все-таки беру из Средневековья.

– Получается, что из Средневековья вы черпали романтику и этику, это было идеализированное литературное Средневековье. В книге вы пишете, что каждое время формирует свой тип художника. Изменился ли тип художника, если сравнить советский период, 90-е и сегодняшний день?

– Конечно, изменился. Время накладывает свой отпечаток и на мироощущение, и на профессиональные качества, и на сюжеты, и на метафоры. Но есть основополагающие переживания, свойственные художникам всех времен, которые следует сохранить. Кто-то в большей степени впускает в себя время, в котором живет, я же пытаюсь сейчас не впускать в себя время. Сохранить тот уровень мироощущения, который был, когда я рос и формировался. Представления о любви, дружбе, о быте. Я, к слову, человек «безбытный».

– Иногда доводилось слышать, причем от молодых людей, что они будто прожили несколько жизней, и это далось тяжело. Кто-то отчасти застал конец эпохи застоя, кто-то из детства вынес дух Перестройки, кто-то помнит только нынешний культ потребления. И при этом молодые люди констатируют, что это большая психологическая нагрузка – переживать столь быстрые изменения своей страны. Как вам удалось пропустить сквозь свое художественное восприятие разные эпохи и сохранить внутренний стержень?

– В 90-е я был уже сформировавшимся человеком, с творческим мироощущением и багажом. Конечно, на меня многое влияло, что-то я переживал с открытой душой, что-то болезненно, но это не было так непросто, как для тех молодых людей, на которых сваливалась новая эпоха, а у них не было критериев для ее оценки.

– Одну из героинь вашей книги, Юлию, репрессируют, и от нее отрекается супруг. И вы описываете этого сломленного человека так, что сложно определить, что хуже – пострадать или предать. Что происходило с теми людьми, которых жизнь таким образом проверяла на прочность, – и на порядочность?

– Хочу поделиться детским переживанием. Оно точно характеризует тот период. Мы, дети, знали мало, но чувствовали многое. Помню топот сапог на лестнице и плач в соседних квартирах по ночам. Самым поразительным было то, что утром мы встречали соседку с заплаканными глазами, и не только не спрашивали ничего у нее причину этих слез – мы даже между собой об этом не говорили. При этом нам никто ничего не запрещал, никто не объяснял, что нам нельзя говорить о чем-либо. Это был генетический страх, чувство опасности – не могу этого объяснить. Но это было. Это было самоощущение во времени. С другой стороны, мы были молоды и полны сил. Единственным способом перенести то, что мы постепенно узнавали, была опора на неверие в то, что это вообще происходит. Мы думали, что такого просто не может быть, и, пережив очередное потрясение, выздоравливали.

– А генетический страх вышел из людей или он все-таки передается следующим поколениям?

– Нет, не вышел. Он слабеет, но при малейшем окрике вернется мгновенно. Я говорю о своем поколении.

– Вы закончили Свердловское художественное училище, затем сотрудничали со Свердловским книжным издательством, иллюстрировали книги Беллы Дижур и Михаила Пришвина, были знакомы с Эрнстом Неизвестным. Неизвестный передавал обаяние края?

– Нет, Эрнст Неизвестный обаяние края не передавал. Он человек мира и космоса, один из последних гуманистов в искусстве. Классическая эстетика основана на том, что человек находится в центре мира. Потом человек стал исчезать из произведений художников. Неизвестный всегда изображал именно человека. Надломленного, деформированного, но полного сил к сопротивлению. Именно поэтому он последний гуманист.

– Искалеченный, но прорывающийся сквозь любые преграды? Поэтому Неизвестному и доставалось?

– Да, прорывающийся и сопротивляющийся. Но доставалось не только поэтому. А потому что он не укладывался в рамки соцреализма, а измена школе тогда считалась чуть ли не изменой Родине.

– Екатеринбуржцы любят скульптуру «Горожане», которая стоит в центре Екатеринбурга, где изображены вы с художниками Мишей Брусиловским и Германом Метелевым. Что она для вас значит?

– Эта скульптура сделана моим другом, скульптором Андреем Антоновым. Замечательная скульптура. Был вариант, сделанный лет двадцать до этого, он стоял в мастерской. Там было три типажа: артистический Гера Метелев, я и Миша. Это очень хорошая скульптура. Если вспомнить «домашнюю заготовку», я испытываю большое чувство неловкости: памятник стоит, а я еще жив. Шучу, конечно.

– Не могу не вспомнить замечательного художника Мишу Шаевича Брусиловского, с которым вы были неразлучны.

– 60 лет очень тесной дружбы, и человеческой, и творческой. Было время, когда я вставал, выпивал чашку кофе, шел к Брусиловскому, снова пили кофе, потом мы шли к Андрею Антонову и опять выпивали чашку кофе. Потом я приходил в мастерскую, и Юра Филоненко говорил, что нужно выпить кофе. Но с Мишей были особые отношения, проверенные испытаниями, когда мы рисковали, борясь друг за друга. Доверие было абсолютным. При этом он был грандиозным художником.

– Кто из художников наиболее близок вам по духу?

– Те, кто ушел. Художники моего поколения. Андрей Антонов, Геннадий Мосин, Миша Брусиловский, Алексей Казанцев. Наша дружба возникла потому, что мы были единомышленниками в творчестве.

– В финале нашей беседы не могу не высказать предположение, что в иллюстрировании средневековой литературы заключался ваш внутренний протест против навязываемого соцреализма. Это так?

– Да, я всеми силами уклонялся от этой эстетики.